「道に迷うこともあったが、それはある人びとにとっては、もともと本道というものが存在していないからのことだった」。

─── トオマス・マン『トニオ・クレエゲル』(実吉捷郎訳、岩波文庫)

『トニオ・クレエゲル』は、ドイツの文豪トーマス・マン(1929年ノーベル文学賞受賞)の若き日の自画像小説です。

『トニオ・クレエゲル』は、ドイツの文豪トーマス・マン(1929年ノーベル文学賞受賞)の若き日の自画像小説です。

主人公トニオ(若き日のマン)は2つの気質を合わせ持っている。それは彼の出自が両極端な二つの方向から来たことによる。一方には、領事を務める父から受け継ぐ北ドイツの堅気な市民精神があり、もう一方には、イタリアで生まれた母から授かった開放的な芸術家気質がある。トニオは芸術家として立つことを決意するものの、鷹揚さや官能が支配する芸術の世界にどっぷり浸ろうとしても父方の血がそれを嫌悪して許さない。はたまた、ただ誠実に凡庸に生きるという市民的な生活に安住することにも、母方の血が黙ってはいない。この二つの気質の相克のなかで、何にもなりきれないでいる自らを「道に迷った俗人」と呼んだトニオの人生は、されど続いていく……。

人生にもともと“本道”なんてものはない。───トニオが吐露したこの言葉をどう受け止めるか、ここは読者にとって重要な箇所です。

小説の中でマンはこの後に、(本道というものがないのだから)どんな道を行くのも可能と思えるし、同時に、どんな道を行くのも不可能に思える、というような表現を加えています。私たちは人生において、さまよっているときは往々にして(特に芸術家はそうですが)、強気にポジティブになるとき(躁の状態)と、弱気でネガティブになるとき(鬱の状態)が交互にやってくるものです。『トニオ・クレエゲル』は、まさに主人公がこの躁鬱の振り子を大きく往ったり来たりする日々を繊細に描いた小説です。若きマンが、その躁鬱の苦悶から安らぎを得るためにたどり着いた一種の諦観──「人生において道に迷うことは必然なのだ」──それが冒頭の言葉です。

ゲーテも『ファウスト』の中で、「人は努めている間は迷うものだ」と書いています。おそらくマンもこの一文には触れていて、心のひだで共振していたのではないでしょうか。

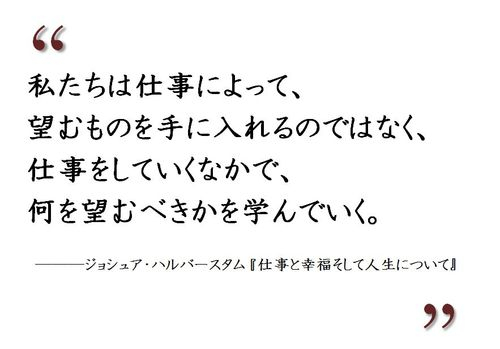

私は仕事のうえでキャリア形成理論をかじっています。今日の学術的考察においては、「キャリア(職業人生)というものは偶発性に左右されることが無視できない。むしろその偶発性を意図的に呼び込むなかで選択肢を拡げ、キャリアをたくましく形成していくのがよろしい」と指摘する。この分野では有名な『計画された偶発性理論』」(Planned Happenstance Theory)です。同理論を提唱する米国スタンフォード大学のジョン・クランボルツ教授は次のように言います。

───「キャリアは予測できるものだという迷信に苦しむ人は少なくありません。“唯一無二の正しい仕事”を見つけなくてはならないと考え、それをあらかじめ知る術があるはずだと考えるから、先が見えないことへの不安にうちのめされてしまうのです」。(『その幸運は偶然ではないんです!』より)

確かにこの理論は、私も自身の20余年のキャリアを振り返ってみてじゅうぶん理解できるものではあります。ただ、学術知識として、観念として分かっても、やはり人生の悩みは人生の悩み。現実どこに自分を持っていくかは、依然大きな問題として眼前に横たわります。しかし、自分の歩むべき道を容易に定めることができない、その難しさこそが人生を深く、味わい深いものにしているのだと思います。

* * * * *

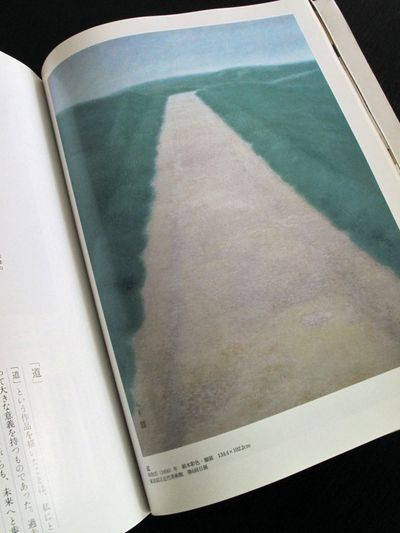

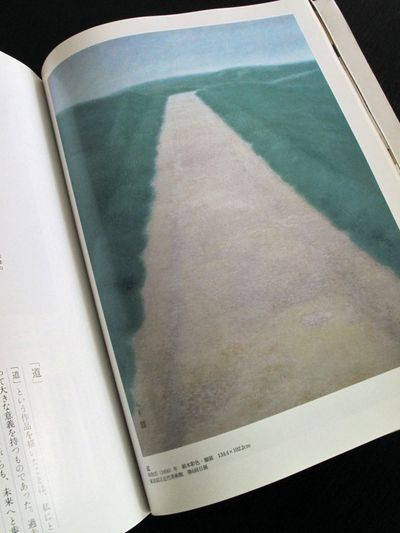

別冊『太陽』日本のこころ-151「東山魁夷」(平凡社)を開く

「道」という言葉を耳にするとき、私は反射的に、東山魁夷の描いた作品『道』を思い浮かべます。ただ一本の道が続いていく、それを清澄な空気のなかに情感豊かに描いたあの名作です。東山はこの作品についてこう語っています。

「人生の旅の中には、いくつかの岐路があり、私自身の意志よりも、もっと大きな他力に動かされていると、私はこの本のはじめの章に書いている。その考え方はいまも変わらないが、私の心の中に、このひとすじの道を歩こうという意志的なものが育ってきて、この作品になったのではないだろうか。いわば私の心の据え方、その方向というものが、かなりはっきりと定まってきた気がする。しかし、やはりその道は、明るい烈しい陽に照らされた道でも、陰惨な暗い影に包まれた道でもなく、早朝の薄明の中に静かに息づき、坦々(たんたん)として、在るがままに在る、ひとすじの道であった」。

(東山魁夷『風景との対話』。以下の引用も同著より)

東山はこのひとすじの道は、自分自身がこれから歩いていく方向の道を描いたと言っています。そしてその道は、“他力”によって見えてきたのだと。彼が言う「他力」は、「他力本願」といった場合に使われるような受け身で依存的な他力ではありません。そうしたひ弱な他力ではなく、死にもの狂いの自力で努力して努力して、そこを超えたところで出合う「おおいなる何か」という意味での他力です。

2つの世界大戦をまたぐ東山の幼少期、青年期の苦労話は割愛しますが、ともかくも彼は画家として目立った成果をあげられないまま昭和20年を迎えます。そしてこの年の7月(つまり終戦の1カ月前)、よもや37歳の東山まで召集令状を受け、直ちに熊本の部隊に配属されます。そこでは爆弾を身体に巻き付け、上陸してくる米軍戦車を想定した突撃訓練が行われていました。そんな訓練が続くある日、東山は熊本城の天守閣跡に登りました。そしてその日、そこからみた眺望がその後の運命の分岐点となりました。東山はこのように書いています。

「私は酔ったような気持で走っていた。魂を震撼させられた者の陶酔とでもいうべきものであろうか。つい、さっき、私は見たのだ。輝く生命の姿を――。

(中略)

これをなぜ描かなかったのだろうか。いまはもう絵を描くという望みはおろか、生きる希望も無くなったと云うのに――歓喜と悔恨がこみ上げてきた。

あの風景が輝いて見えたのは、私に絵を描く望みも、生きる望みも無くなったからである。私の心が、この上もなく純粋になっていたからである。死を身近に、はっきりと意識する時に、生の姿が強く心に映ったのにちがいない」。

結局、東山はそのまま終戦を迎え、すんでのところで戦場行きを免れました。その魂を震撼させられた体験から2年後、『残照』が日展の特選となり、政府買い上げの作品となりました。私たちが知る日本を代表する風景画家、東山魁夷の誕生はここからといってもよいでしょう。実に遅咲きでした。

『道』を描いたのはそれから3年後の昭和25年、42歳のときです。『残照』で高い評価を得、それで有頂天になるわけでもなく、かといって、戦後の激動社会の中で画家としてやっていくことに不安や悲観に支配されるわけでもなく――そこを東山は「明るい烈しい陽に照らされた道でも、陰惨な暗い影に包まれた道でもなく」と表現した――、ともかくもただ無心で眼前に現れた道を一歩一歩進んでいきたい、その心象が『道』なのです。つまり東山が言う「早朝の薄明の中に静かに息づき、坦々として、在るがままに在る、ひとすじの道」です。

人生の道というものを考えるとき、東山はこう表現します。

「いま、考えて見ても私は風景画家になるという方向に、だんだん追いつめられ、鍛え上げられてきたと云える。(中略:人生の旅の中にはいくつもの岐路があるが)私自身の意志よりも、もっと大きな他力によって動かされていると考えないではいられない。たしかに私は生きているというよりも生かされているのであり、日本画家にされ、風景画家にされたとも云える。その力を何と呼ぶべきか、私にはわからないが――」。

「生かされている」や「他力によって」などの言い回しは、私個人、若い頃は受け付けませんでした。「人生を動かすのはあくまで自分の能力・努力である。運を引き付けるのも実力があってこそ。自分は自らの意志で生きている」のだと、豊かな時代に育った血気盛んな青臭いちっぽけな自信家はそう思っていました。ところがそれは本当の苦労知らず、本当の自力・他力知らずの感覚だったことを、ようやく40代も半ばを過ぎたあたりから肚でわかるようになりました。

私も仕事柄、さまざまなキャリア・働き様の人びとを観察しています。そして自分自身もそれなりの歳月を生きてきました。そこから感じることは、

自力が弱い人は、他力をあてにする。

自力が強い人は、他力を軽視する。

自力が突き抜けた人は、“おおいなる他力”と出合う。

そして真摯な気持ちをもった人は、その“おおいなる他力”に抱かれながら、

“おおいなる自力”を発揮するようになる。

『民藝』運動を起こした柳宗悦も“他力”ということについて次のように言及しています。

「実用的な品物に美しさが見られるのは、背後にかかる法則が働いているためであります。これを他力の美しさと呼んでもよいでありましょう。他力というのは人間を超えた力を指すのであります。自然だとか伝統だとか理法だとか呼ぶものは、凡(すべ)てかかる大きな他力であります。かかることへの従順さこそは、かえって美を生む大きな原因となるのであります。なぜなら他力に任せきる時、新たな自由の中に入るからであります。これに反し人間の自由を言い張る時、多くの場合新たな不自由を嘗(な)めるでありましょう。自力に立つ美術品で本当によい作品が少ないのはこの理由によるためであります」。

(柳宗悦『手仕事の日本』)

「欲求5段階説」で知られる心理学者のアブラハム・マスローは、その5番目にある欲求を「自己実現欲求」としました。彼もまた、この自己実現に関し、“おおいなる他力”に通底するものを指摘します。

「自己実現の達成は、逆説的に、自己や自己意識、利己主義の超越を一層可能にする。それは、人がホモノモスになる(同化する)こと、つまり、自分よりも一段と大きい全体の一部として、自己を投入することを容易にするのである」。

(アブラハム・マスロー『完全なる人間』)

「他力に任せきる」、「自分よりも一段と大きい全体に自己を投入する」───過去の哲人たちがこう言い示すように、虚心坦懐に一つの物事に努力を積み重ねていけば、やがて“他力”的なる何かを感得する境地に達するのでしょう。そこで見えてくる進むべき道は、確かな道にちがいありません。こういう話をすると何か宗教臭さを感じる人もいるでしょうが、この精神性は誰もが本然的に持っているものだと思います。

いずれにせよ東山の描いた『道』をいま一度画集で見ると、迷いがなくどっしりと、清らかに澄んだひとすじの道です。とても静かな絵ですが、東山の決心が横溢と迫ってきます。

* * * * *

最後にもう一つ「道」をめぐる言葉───

「僕の前に道はない。僕の後ろに道は出来る」。

(高村光太郎『道程』より)

東山は他力によって、眼前に進むべき一本の道を見ました。そして高村はこれと視点が逆で、自分の後方に道を見ます(それは自らがつくった道であるわけですが)。この有名な一行においては、高村は力強い“自力”を書いているように感じます。ですが詩の全体を読むと、「自然」や「父」という語で自分を育み慈しむ“おおいなる他力”の存在を書いています。高村もまた、他力のもとの自力を覚知していたのです。

前に見えてくるものであろうと、後に出来てくるものであろうと、「道」とは、その人の決心や覚悟といったものの表れです。おのれの道を潔く真剣に歩んでいる人を、私たちは美しいと思う。