大野ダンススクールの生徒たちとともにキャリア教育の講習会

2013年4月7日(日) 恵庭市民会館(北海道)にて

私にとって2回目となる「子どもたちに向けたキャリア教育授業」を、過日、北海道の地で行うことができました。

前回、広島県福山市立山野中学校で行った様子をこのブログで伝えたところ(→その模様はこのページ)、記事をご覧になった大野ダンススクール(北海道・恵庭市)代表の大野正幸さんから、「うちの生徒にも是非受けさせたい」というご連絡がありました。大野さんが要望する理由は次の3点でした。

1点目として、子どもたちにダンスを教えているが、ダンスがうまくなるためには技術指導だけではなく、精神面の指導まで踏み込まなくてはならない。(私が行った)山野中学校の特別授業には、子どもたちが養うべき心の構え方について重要なことが含まれている。

2点目に、子どもたちにダンスのみならず、生涯において大切な「働くこと」に関する学びを与えたい。そして3点目に、その「働くこと」に関することを親も同時に学んでほしい。

私は、一人のダンススクール経営者が、ダンス指導を超えて、子どもたちに人間教育を施したいという意識に共感 し、ボランティア活動として喜んでお引き受けすることにしました。

当日は、まず、大野ダンススクールのスタジオで生徒さんたちによるダンスの披露がありました。いろいろなジャンルのダンスを元気いっぱいに踊ってくれました。特に男女ペアになって踊るダンスなどは、しっかりと大人っぽい雰囲気を出しながら、華麗なステップで動きまわっている姿が印象的でした。日本人は身体表現が苦手とされますが、子どものころから踊りの訓練を受けることは、その後の生活の多方面にいい影響が出るのではないかと感じました。

ダンスの実演の後は、スクールで炊き出しのカレーライスをみんなで食べ、いざ、講習会場となる恵庭市民会館・視聴覚室へ。ここからスライドを抜粋して内容を紹介します。

* * * * *

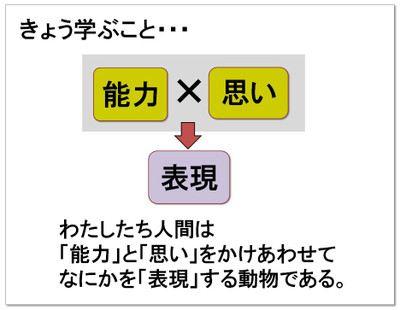

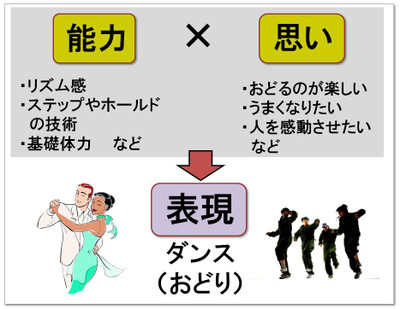

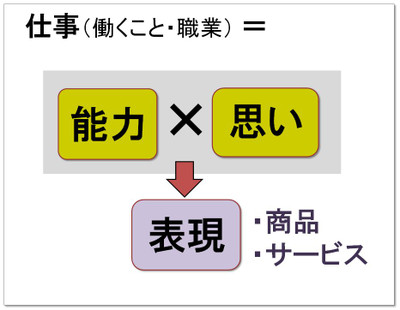

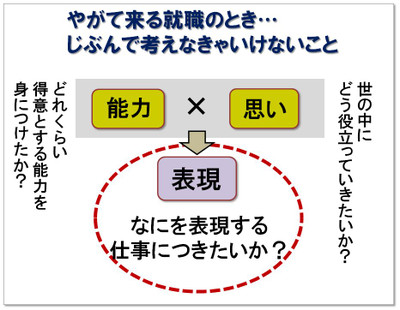

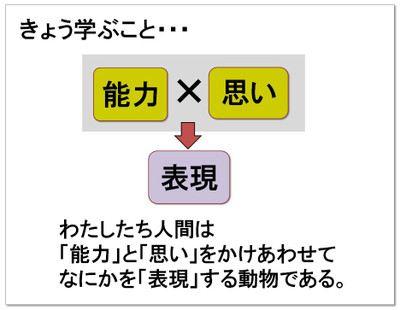

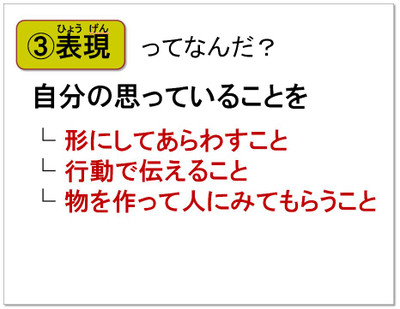

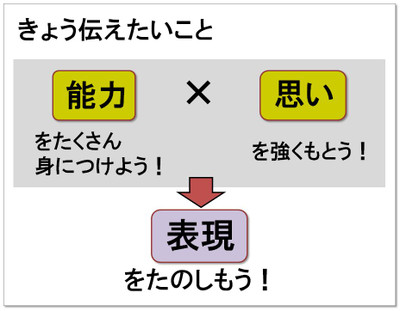

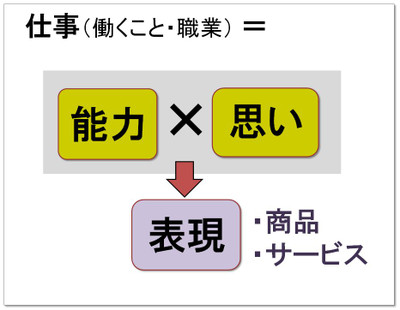

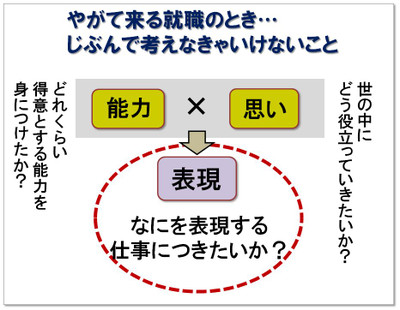

今回のプログラムで肝になるのが3つのワード─── 「能力・思い・表現」。

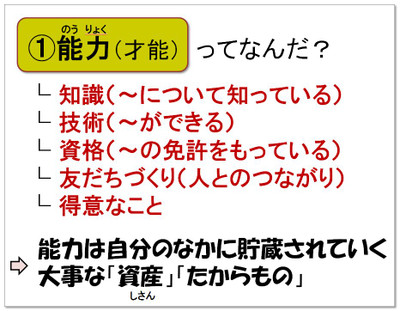

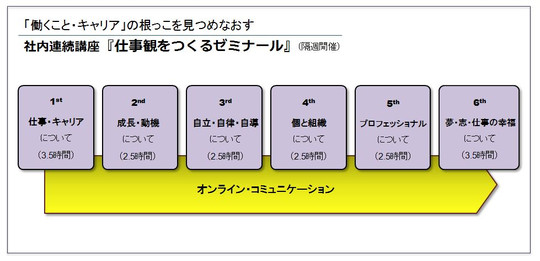

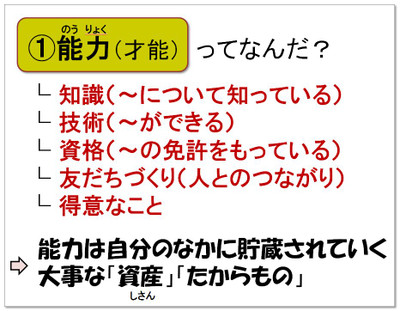

私がつくるキャリア教育プログラムの特長は、 「根っこにある概念を押さえる力を育む」 ことです。キャリア教育のアプローチはさまざまに考えられます。子ども向けのほとんどは具体的・体験的なアプローチを採用しています。1つ1つの具体的な仕事を見せ、体験してもらい、それを通じて働くことに関心をもたせるというものです。

私がとるのはその逆で、観念的・抽象的なアプローチです。私は企業の従業員や公務員に向けてキャリア開発研修を数々行っていますが、大人になってもいっこうに概念化思考、抽象化思考ができず、本質をとらえられない受講者を多くみています。具体的にマニュアル的に指示されなければ動けない働き手が増えていることを目の当たりにするにつけ、多少派手さや分かりやすさはなくなりますが、ものごとの原理原則を考えさせる内容で組み立てたいというのが私の意図です。

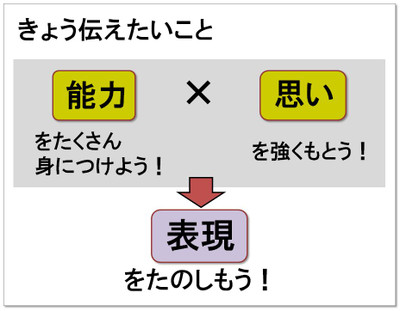

そして、「能力をたくさん身につけよう」に関しては、レゴブロックを使ったゲームプログラム(約1時間)で理解を深めます。このゲームは企業研修でやっているプログラムを簡素化して子ども向けにアレンジしたものです。

ゲームを簡単に説明すると、最初子どもたちにブロック15個で作品をこしらえてもらいます。次に、ブロックの数を増やして30個で作品づくりしてもらいます。そして最後に文房具(色紙やはさみ、のり、テープ、紙ねんどなど)を4点選ばせて作ってもらいます。子どもたちは、自分の手持ちのブロックや道具が増えると、それによって作ることのできる作品の表現がおどろくほど広がっていくことを体感します。

ゲームを簡単に説明すると、最初子どもたちにブロック15個で作品をこしらえてもらいます。次に、ブロックの数を増やして30個で作品づくりしてもらいます。そして最後に文房具(色紙やはさみ、のり、テープ、紙ねんどなど)を4点選ばせて作ってもらいます。子どもたちは、自分の手持ちのブロックや道具が増えると、それによって作ることのできる作品の表現がおどろくほど広がっていくことを体感します。

そのとき、手に入れたブロックや道具を、自分の能力に置き換えて考えることを促します。「なぜ、能力をたくさん身につけるといいんだろう?」───それに対する答えは、「表現できることが広がるから。表現することがもっと面白くなるから」。それを腹に落として納得することができます。

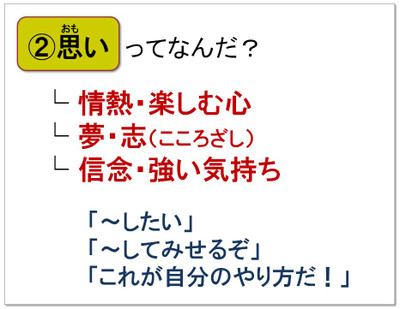

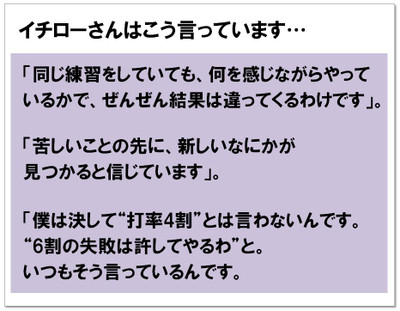

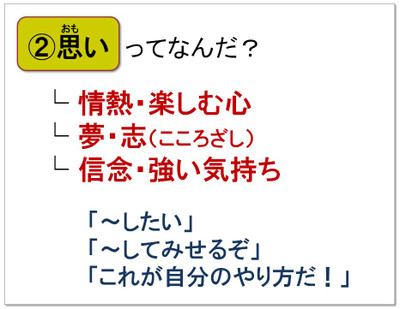

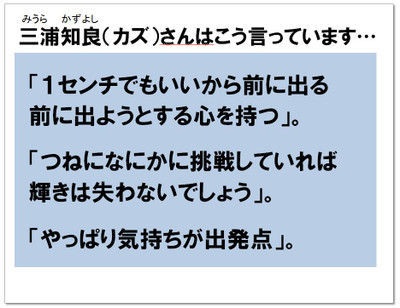

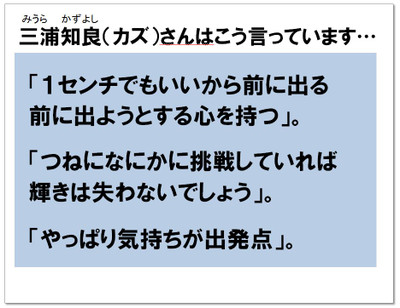

そして次に「思いを強くもつこと」の大切さについて。これについては、レゴブロックを使ったゲームの中でも触れるのですが――つまり、自分が3回にわたってこしらえていく作品に何かしら物語を加えていくほど個性の強い、人が注目するものができあがってくるという学び――、さらに言葉を通して考えさせます。

箴言や名言はまさに生きることの本質をとらえた一文です。それらが含む深遠さを子どもがどこまで汲み取れるかはそれぞれですが、早くからひとつでも多くの“言葉の宝石”に触れさせることは大人の責務です。その言葉から知恵や力を自分なりに引き出してくる。それこそがまさに抽象的に考える力です。

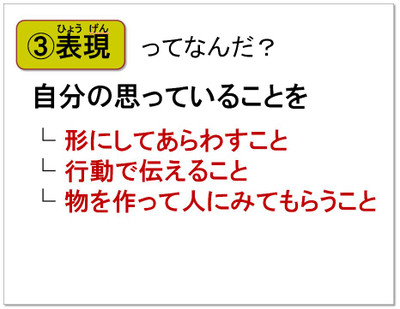

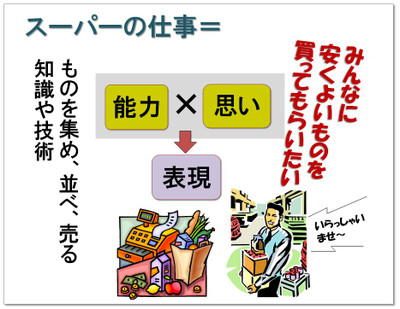

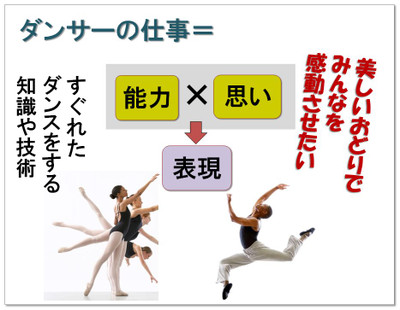

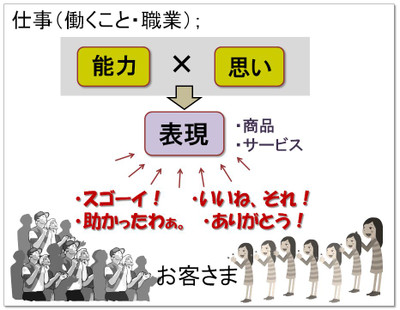

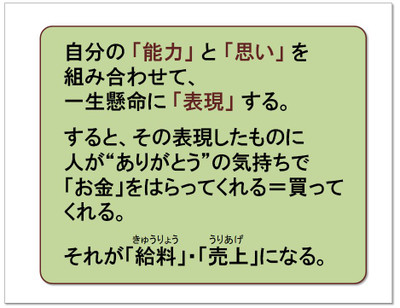

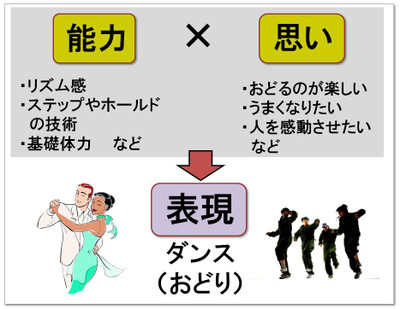

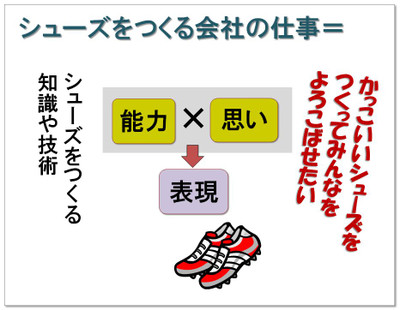

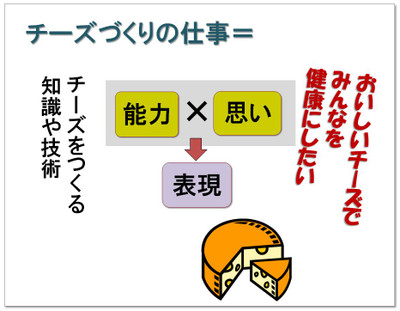

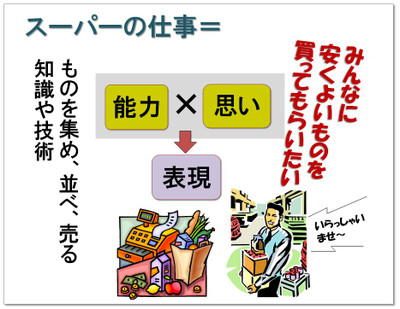

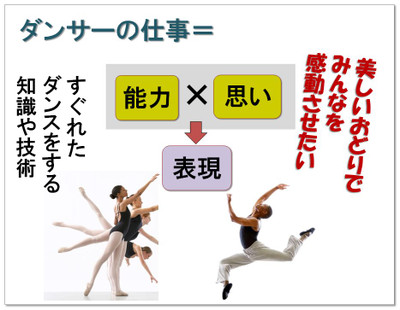

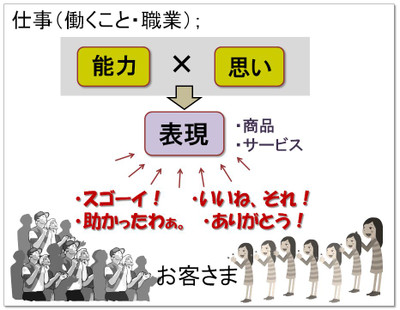

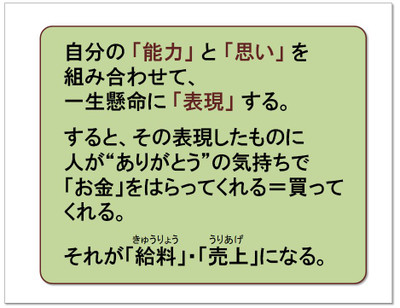

そしてここからが「仕事・働くこと・職業」への展開です。世の中にある商品・サービスは、実は「表現」であること。そしてその表現は「能力」と「思い」の掛け合わせから生まれていることを伝えます。

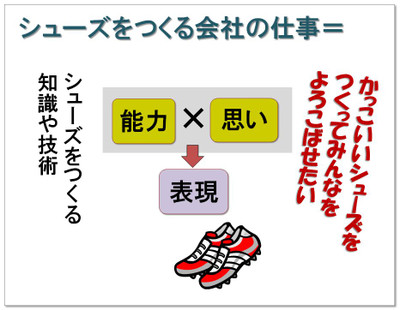

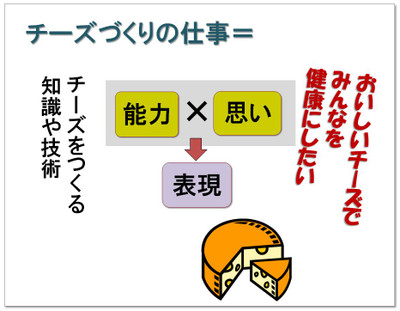

仕事の原形ともいうべき「能力×思い→表現」をさまざまに当てはめて考えさせます。

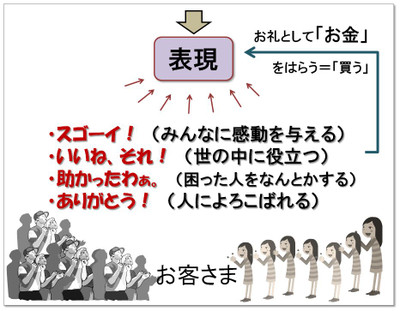

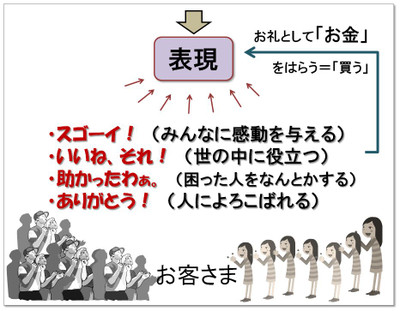

そして商品・サービスという「表現」を“お客さま”と呼ばれる人たちが、さまざまに吟味し評価しているという構図。

さらに、「表現」に対するお礼として、お金が生じてくる構図。

最後に、やがて自分にやってくる就職。そのとき、自分に問われることが何かを伝えます。

このプログラムはおおよそ中学2年生以上を想定してつくっています。やはりある程度、概念化してものを考える力が備わっていないと伝わらない内容になっているからです。今回は受講生のなかに小学生も混じりましたが、彼らのレベルでは、レゴブロックの箇所で、ブロックの数が多ければ表現できる幅が広がるという内容までは理解していたように感じました。ただ、どこまで伝わったか伝わらなかったは外見では簡単に把握できないもので、その学習体験が、その子どものその後の人生のなかで、どう効いてくるかは予測不能です。ともかく、ひとつの種を植えつけておくことが大事なんだろうと思います。

今回の講習会で有意義だったと思うもう1つの点は、親御さんたちも参観されたということです。親にとって、「働くとは何か・職業選択とは何か」を子どもと対話することは難題です。そんなときに今回のプログラムが一つのヒントになってくれれば嬉しいですし、また、親御さんらも職業をもって働く身ですから、みずからの能力とは何か、思いは何か、表現は何かを自問し、これからの自身の働き方によい影響があれば、さらに意義も増すというものです。

今回の講習会で有意義だったと思うもう1つの点は、親御さんたちも参観されたということです。親にとって、「働くとは何か・職業選択とは何か」を子どもと対話することは難題です。そんなときに今回のプログラムが一つのヒントになってくれれば嬉しいですし、また、親御さんらも職業をもって働く身ですから、みずからの能力とは何か、思いは何か、表現は何かを自問し、これからの自身の働き方によい影響があれば、さらに意義も増すというものです。

いずれにせよ、こういう学びの機会を設けた大野さんに敬意を表します。ダンススクールの経営において、受講料(月謝)の分だけダンスを指導していればよしということではなく、持ち出しの費用と手間をかけて、広く子どもたちに、たくましく生きる力を育むための場を提供したいという意志と行動はすばらしいものがあります。

教育は社会全体でやるべきものです。親や学校とて、教えることに万能ではありません。いろいろな大人が、いろいろな得意分野で子どもたちに良質の学びの場・学びの材料を与える。社会の未来は、そうした私たち大人の取り組みによって決まります。