留め書き〈030〉~生き方の選択としての職業

彼は15年間のサラリーマン生活をやめて、土地を借り、一農夫になった。

それは「働き口」の選択ではなく、

「生き方」の選択をしたからだった。

先日、都心である中華料理店に立ち寄り一人食事をしていた。

横のテーブルには、団塊の世代らしき男性3人が、紹興酒をちびりちびりやりながら話をしている。

どうやら3人は同じ会社の同僚らしく、

間近にやってくる定年後の再雇用契約について語り合っている。

「あの給料だと小遣いが減る」「外回りの営業に回される」

「貸与されるパソコンが古くて使いにくいらしい」などと、

会社に恨みがましく愚痴を連ねていた。

雇われ根性が染みついたサラリーマンの成れの果ての会話はこんなものかと、

気分が悪くなった。

このような意識の大人が、社員として、親として、市民として伝染させる悪影響は計り知れない。

不景気の時勢であるから、「働き口」を見つけることが難しいときではある。

ただ、幸運にも何かの「働き口」にありついたとして、

そこにしがみつくだけの意識でいてよいものか。

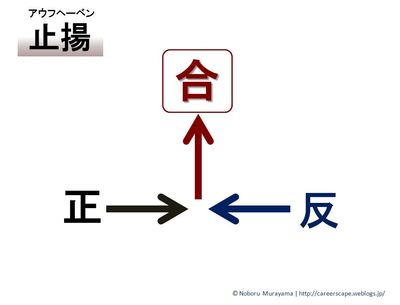

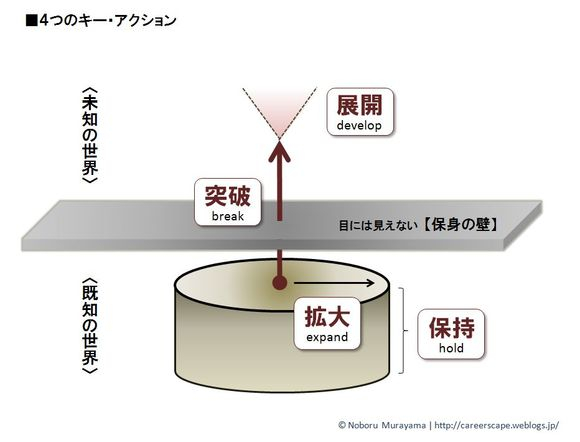

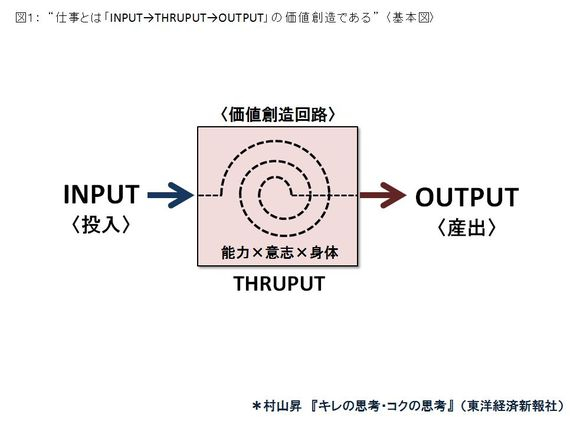

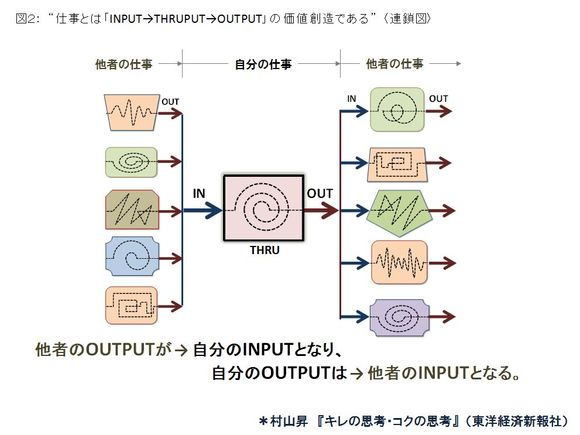

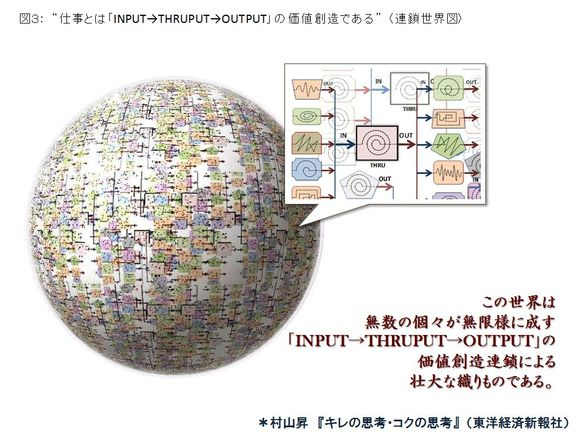

いったん仕事を得たなら、そのなかで、能力を上げ、人とのつながりを築き、興味を拡げていく。

リスクを負って、既存の殻を破っていく挑戦を続ける。

そうして自分が選べる進路の幅を拡げていく。

それをしなければ、

いつまでも「働き口」に使われるだけの身になる。

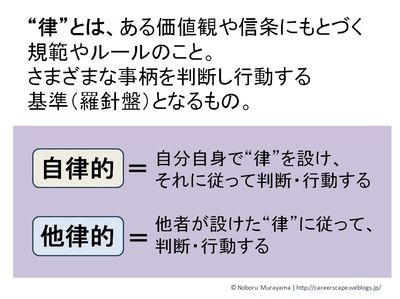

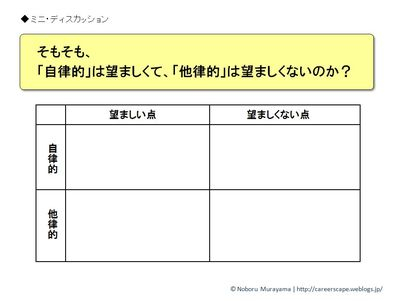

私たちは、保身という名の怠慢・臆病を排し、

みずからの職業を「生き方」の選択として昇華させていきたい。