留め書き〈029〉~待つのではない。満たすこと

私たちは、「他者からの評価」を過剰に気にする時代に生きています。

職場では、組織・上司からの評価がある。もちろんその評価を励みすることはありますが、おおかたは、ストレスになることが多いものです。

また、プライベートの生活でも、フェイスブックで何人とつながっているとか、ツイッターで何人のフォロワーがいるとか、個人ブログの閲覧数が1日に何人来たとか、そうした定量評価が常時気になります。自分の発信に対し、「いいね!」ボタンの反応が数多く出れば一喜し、少なければ一憂する。人によっては、もはや、「いいね!」をもらい続けなくては、精神が安定しない、「いいね!」をもらいたいがための発信になっている場合も多い。

私たちの少なからずは、そんな「評価不安症」に陥っています。そしてまた、定量的に表示される数値がすなわち、人とのつながり度合いを示すものとみなす傾向性が強まっています。私はそんななかで、次のメッセージを伝えたいと思います。

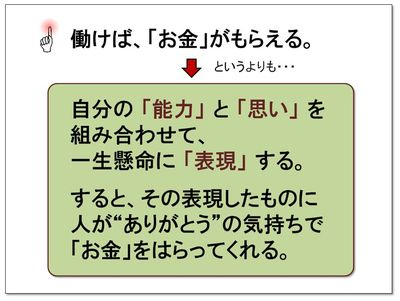

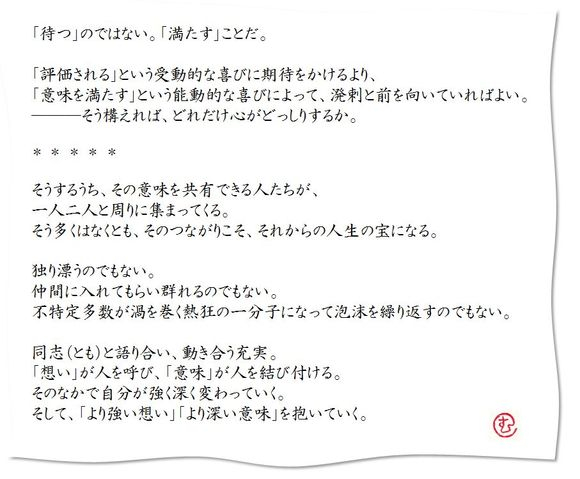

「待つ」のではない。「満たす」ことだ。

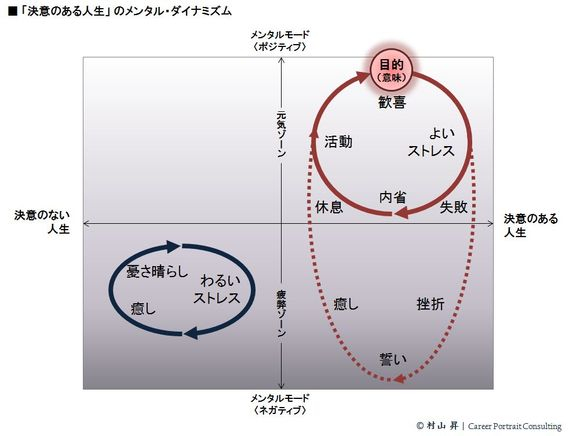

「評価される」という受動的な喜びに期待をかけるより、

「意味を満たす」という能動的な喜びによって、溌剌(はつらつ)と前を向いていればよい。

───そう構えれば、どれだけ心がどっしりするか。

* * * * *

そうするうち、その意味を共有できる人たちが、

一人二人と周りに集まってくる。

そう多くはなくとも、そのつながりこそ、それからの人生の宝になる。

独り漂うのでもない。

仲間に入れてもらい群れるのでもない。

不特定多数が渦を巻く熱狂の一分子になって泡沫を繰り返すのでもない。

同志(とも)と語り合い、動き合う充実。

「想い」が人を呼び、「意味」が人を結び付ける。

そのなかで自分が強く深く変わっていく。

そして、「より強い想い」「より深い意味」を抱いていく。

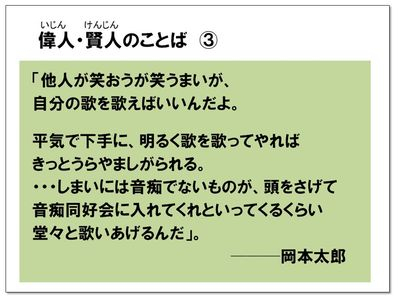

補強として、岡本太郎さんの言葉を記します。

○

「人に認められたいなんて思わないで、己を貫くんだね。でなきゃ、

自分を賭けてやっていくことを見つけることは出来ないんだ」。

○

「相手に伝わらなくてもいいんだと思って純粋さをつらぬけば、

逆にその純粋さは伝わるんだよ」。

○

「他人が笑おうが笑うまいが自分で自分の歌を歌えばいいんだよ」。

「ひとつ、いい提案をしようか。音痴同士の会を作って、そこで、ふんぞりかえって歌うんだよ。それも、音痴同士がいたわりあって集うんじゃだめ。得意になってさ。しまいには音痴でないものが、頭をさげて音痴同好会に入れてくれといってくるくらい堂々と歌いあげるんだ」。

───以上、『強く生きる言葉』より