NHK教育テレビで放映中の『坂本龍一~スコラ/音楽の学校』は

それはそれはとてもよくできた番組で、毎回学ぶべきことがたくさんある。

(多くの人に勧めたい番組です)

もちろん音楽についても学べるのだが、

私は教育方法論の角度から多くのことを学ばせてもらっている。

一度きりのテレビ番組ではなく、

恒常的に全国津々浦々でこうした学びの場ができないものか―――それを考える。

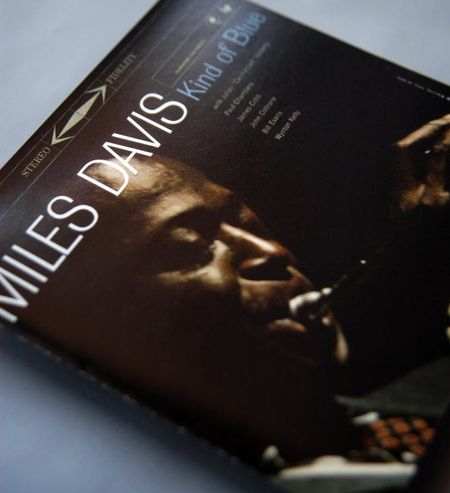

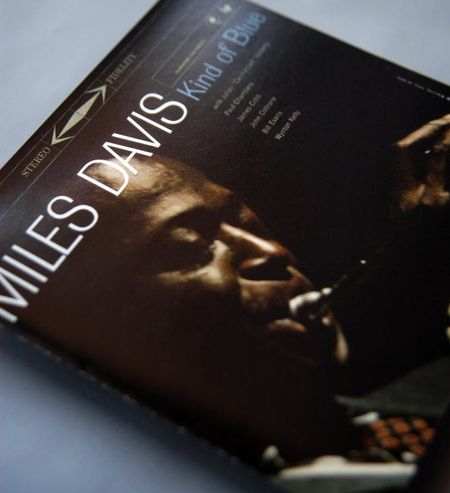

さて、その番組で、Jazz音楽の歴史をやる回があったのだが、

そのときにマイルス・デイビスの名盤『Kind of Blue』 (1959年)の紹介があった。

(番組ではその中の代表曲『So What』を教材に使っていた)

番組が終わり、CD棚からそのアルバムを取り出し久しぶりに聴いてみた。

で、アルバムの中に入っているライナーノーツにふと目をやると、

ピアノでこのアルバムに参加しているビル・エヴァンスが小文を書いているではないか。

このアルバムは大学生のころから聴いていて(当時はLP盤だったが)、

そのころも多分このエヴァンスの文章を目にしていたとは思う。

しかし、きょうのきょうまで素通りで読んでいた。

いま、この“IMPROVISATION IN JAZZ”(ジャズにおける即興性) と題された小文を読むと

何ともびんびんと響いてくる。

エヴァンスの言っていることに対し、

ようやく私の受信機レベルが受け入れ可能状態になったのだろう。

名文や名著の類は、

受信側の心に準備ができたときはじめて、行間から光が射してくるものである。

エヴァンスの書き出しはこうだ……

“There is a Japanese visual art in which the artist is forced to be spontaneous. He must paint on a thin stretched parchment with a special brush and black water paint in such a way that an unnatural or interrupted stroke will destroy the line or break through the parchment. Erasures or changes are impossible. These artists must practice a particular discipline, that of allowing the idea to express itself in communication with their hands in such a direct way that deliberation cannot interfere.

The resulting pictures lack the complex composition and textures of ordinary painting, but it is said that those who see well find something captured that escapes explanation. ”

「芸術家が自発的にならざるを得ない日本の視覚芸術がある。芸術家は薄く伸ばした羊皮紙に特別な筆と黒い水彩絵の具を使い描かなければならない。その際、動作が不自然になったり中断されたりすると、線や羊皮紙が台無しになってしまう。線を消したり変えたりすることは許されない。芸術家は熟考が介入することのできない直接的な手法を用いて、手とのコミュニケーションによりアイデアにそれ自体を表現させるという特別な訓練を受けなければならない。

その結果生まれる絵は通常の絵画と比べて複雑な構成や質感を欠くが、見る人が見れば、説明の要らない何かを捉えていることが分かるという」。 (訳:安江幸子)

エヴァンスは紙という二次空間に筆を打ちつけていく書と、

時間という流れの中に旋律を放っていくジャズ音楽と、

どちらも後戻りのできない即興性に、その芸術的な妙味を見出している。

即興とは、適当や出鱈目(でたらめ)とは違う。

「創造的逸脱による個の表現」であって、そこには

①創造を司る基本技術の習熟

②逸脱の勇気

③そして何度やってもそこに貫通する個のスタイル

がある―――それが即興だ。

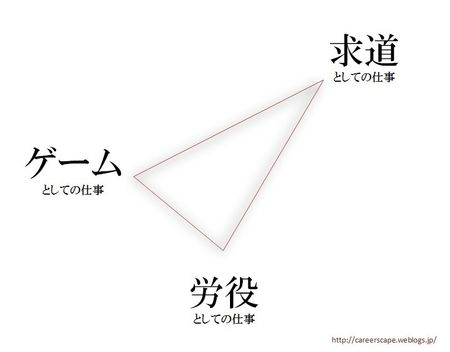

私は「キャリアとは何か・働くとは何か」を教える職業に就いてから

「キャリア形成はジャズ音楽に似ている」と言ってきたが、

その角度で読むと、このエヴァンスの小文はびんびんと響いてくる。

ジャズ音楽や書を 「単発・即興性」 の芸術とするなら、

クラシックの交響曲演奏や油絵は 「反復・重層性」 の芸術と言っていいかもしれない。

前者は原則、一筆書きで作品を仕上げ、やり直しがきかない。一発勝負の世界だ。

逆に後者は、入念に何度もリハーサルをやったり、下書きを描いたりし、

音を重ね、色を重ね、筆を重ね作品を組み立ててゆく。

時間と空間を往ったり来たりできるので大作も可能になる。その意味で反復・重層的なのだ。

これはどちらがいい・悪いという問題ではない。

どちらを意志的に選んで作品づくりをするかという問題だ。

人生やキャリアも言ってみれば、

“生き様・働き様”という一つの壮大な作品づくりであるが、

その創作過程は、「ジャズ・書」的にやるか、「交響曲・油絵」的にやるかの選択だといえる。

会社員として組織の中で働き、ある程度軌道に乗った事業の下で担当仕事を任されるのは、

「交響曲・油絵」的である。

指揮者に相当する中心者がいて、各自が役割を負い、各自が大小の業務を重ねていって、

漸進的に事業を競争力のあるものにしていく。このとき多少の失敗も許容される。

しかし、私のように個人で独立して新規に事業を始めると、そうはいかない。

自分の一挙手一投足が、即、事業に影響する。

下手をやっても後からの重ね修正はできないし、組織が守ってくれるわけでもない。

私にとっては、一回一回の研修プログラム、

一度一度のコンサルティング、一冊一冊の著作、一片一片の記事が勝負作品になる。

そこで評価されないと、次はない。

五年後にきちんと事業を安定化できているのか、それはわからない。

一年後、この商売を無事続けていられるかさえもわからない。

(無計画に事業・キャリアを進めているというわけではなく)

しかし、常に一瞬先の未知で白紙の空間に、

自分の信ずるところのサービスを打ちつけていく―――それしか仕事がない。

そういった意味で、いまの自分のキャリアは「ジャズ・書」的である。

自身がそういう状況にあるからこそ、

余計にジャズ音楽に惹かれ、エヴァンスの文面に過剰に反応してしまうのだとも思う。

再び彼の文章を引用すると……

“Group improvisation is a further challenge. Aside from the weighty technical problem of collective coherent thinking, there is the very human, even social need for sympathy from all members to bend for the common result. This most difficult problem, I think, is beautifully met and solved on this recording.”

「グループ・インプロヴィゼーションは更なる難問である。全体における重要な技術的な問題とは別に、全メンバーが共通の結果を目指すべく心を一つにしなければならないという、非常に人間的で社会的ですらある必要性がある。この最も難しい問題は、思うに、この作品においては非常に美しく対応され、解決されている」。

一人のアーティストの即興創作ですら容易ではないのに

それが複数のアーティストの協働となると難度が増すことは明らかだ。

このアルバムに限って言えば、

「いやぁ、参加アーティストがマイルスにエヴァンス、

そしてコルトレーンにキャノンボール・アダレイでしょ、

そりゃいいものが出来るに決まってる」と思われるかもしれない。

しかし、そういった超一級のタレントが集まったときほど簡単にまとまるものではない。

そういえばその昔、『WiLL』という共同ブランドプロジェクトがあった。

トヨタ自動車や花王、アサヒビール、松下電器産業(現パナソニック)、近畿日本ツーリストなど

錚々たる企業が取り組んだが、案の定、うまくいかなかった。

(取り組みには敬意を表したいが、ビジネスにおける協働は、いかんせん損得勘定や立場の違いが壁となる)

結局のところ、複数の手による即興芸術の要は、

エヴァンスの指摘するように

「the common result(共通の結果)」に対する「sympathy(共感)」なのだ。

しかし、そのsympathyという言葉の美しさとは対照的に、

実際メンバーたちがやっていることは “殴り合い” である。

というのも、例えば『Kind of Blue』の演奏収録において、指揮者はいない。

もちろんマイルスはリーダー的な存在だが、

いざ演奏が始まれば彼はトランペットの演奏に集中するだけで、

他のプレイヤーにどうやれこうやれとは指図などしない。他も同じだ。

あるのは、音が現在進行形で弾き出されていく中で、

各プレイヤーが、ときにキーやコードを“創造的に逸脱”して、

他のプレイヤーに仕掛けたり呼び込んだり、その研ぎ澄まされた感性の殴り合いなのだ。

しかもマイルスは、何を演奏するかを示唆した“草案(sketches)”を

本番収録の数時間前に持参しただけである。

どの曲もいまだかつて完奏されたことがないものだ。

そこには事前の熟考や擦り合わせ、事後の塗り重ねなどない。出たとこ勝負の掛け合いである。

ジャズや書は言ってみれば「ハイリスク・ハイリターン」の創作である。

神がかり的な名作が生まれ出る一方、駄作も山積みされる。

それに対し交響曲演奏や油絵は「ローリスク・シュア(手堅い)リターン」かもしれない。

リハーサル練習や下書きなどによって失敗のリスクを減らし、完成状態に目途をつけ、創作がスタートする。

* * * * *

いま日本の働き手に強く求められるのは、ジャズ的な即興的創造の力ではないか。

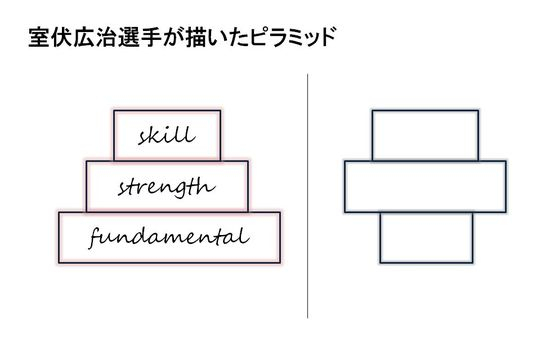

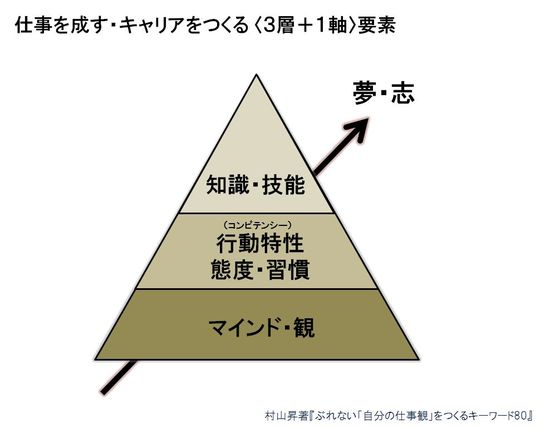

即興的創造の力で重要になってくるのは、次の3つである。

①創造を司る基本技術の習熟

②逸脱の勇気

③個のスタイルを貫通させる意志

日本人が主としてやっている働き方は、

「組織の力で没個性的に、型にはめて、枠の中で、根回しをして、中心者に従いながら」である。

それは、ジャズ的な即興創造とは反対のものばかりである。

折しもW杯サッカー(南アフリカ大会)がたけなわだが、

ほんとうに強いチームというのは、

例えばブラジルとかイタリアとか、あるいは組織的と言われるドイツでさえも、

このジャズ的な即興的創造の力によって、最終的に勝利をつかみ取る。

現代サッカーは、戦略・戦術の研究、データの分析などによって

相手のよいところを消し、守備的にはどこも互角に戦えるようにはなってきている。

しかし、最後、試合に勝つためには誰かが球をゴールに突き刺さねばならない。

組織で固めたセオリーをどこかで破る個の動きこそ試合の分岐点をつくるのだ。

私は、サッカーにおいて攻撃は、ジャズセッションだと思っている。

球のゆくえによって状況が刻々と変わる時空間で、複数のプレイヤーが、

瞬間瞬間に予測をし、判断をし、肉体を操る筋書きのない即興的創造を行っているのだ。

球を保持しているプレイヤーは次の仕掛けを閃光のごとく考える。

球を保持していないプレイヤーはスペースに走り込む気配を放ってパスを呼び込む。

彼らは感覚と肉体を研ぎ澄ませて目に見えない殴り合いを(味方同士で)やっている。

“the common result”である「勝利」という栄光に「sympathy」を持ちながら。

私もサッカー少年だったのでよくわかるのだが、

守備の固い敵陣のペナルティーエリア近辺から、独り切り込んで局面をつくることは

ほんとうに難しいことだし、何よりも怖い。

茶の間のファンが、

「なんでそこでパスするんだよー」とか「逃げるな、シュートを打て」とか、

「だから日本は決定力がないんだよ」とか、そうコメントすることは簡単だ。

しかし、そう批評する個人も、例えば自分の職場で難しい状況に遭遇したときに、

独り勇気をもって局面を打開する創造力があるだろうか。

創造的な逸脱をするには相当な勇気が要る。

勇気だけではダメで、そもそもの基本ができていなくてはならない。

そして、最後まで自分の信ずるスタイルを依怙地なまでに貫くことも大事だ。

スポーツにせよ、ビジネスにせよ、私生活にせよ、

先行きの予測できない不安定な状況に身を置いても自分をしっかりと保ち、

流れの中から状況を、しかも個の表現としてつくりだす、そしてそれを面白がる

―――そんなたくましきマインドがいまの日本人(特に若い世代)にもっともっとほしい。

日本人は古来、形式を重んじ、型や枠に沿って行動するところに美意識を見出してきた。

しかし、伝統芸能の世界で口にされる 「守・破・離」 という言葉が示すように、

「守」は修行のほんの第一段階でしかない。

師は弟子たちに、あくまで「破り離れよ」と教えているのだ。

「破・離」とは、予定調和の創造的破壊、既定路線からの創造的逸脱にほかならない。

創造的に逸脱するたくましさを涵養するために、

社会ができること、家庭ができること、学校ができること、職場ができることは何だろう?

―――たぶんその答えもまた型どおりの教育方法ではだめなのだろう。

そのために、教育サービスづくりを生業とする私も創造的逸脱を楽しみながら

アイデアを生み出し実行していきたいと思っている。